Холодная война — это не просто дипломатическое противостояние. Это шахматная партия с ядерным таймером. И Карибский кризис 1962 года стал моментом, когда рука уже тянулась к красной кнопке. В центре событий — США, Куба, СССР и мир, затаивший дыхание.

США, как мировой лидер и противовес Советскому Союзу, оказались в критической точке: буквально за несколько дней судьба планеты висела на волоске. Речь шла не просто о военной операции или политической игре — на кону было существование человечества. Ядерные ракеты, размещённые в 150 километрах от американского побережья, могли уничтожить десятки городов за считанные минуты. И весь мир, от фермеров в Канзасе до студентов в Париже, следил за тем, как Вашингтон и Москва ведут переговоры, балансируя между сдержанностью и агрессией.

В это время в американских школах проводили учения по укрытию от взрыва, жители массово закупали воду и консервы, а аналитики Пентагона моделировали сценарии апокалипсиса. В Белом доме — президент Джон Кеннеди и его советники — ежедневно решали, как избежать катастрофы, не уступая в политическом противостоянии.

Разберёмся, как развивалась ситуация, как действовали американцы, кто принимал решения и что мы, спустя десятилетия, можем извлечь из этой опасной главы истории.

Во время кризиса офицер советской подводной лодки Василий Архипов отказался подтвердить приказ о запуске ядерной торпеды, что могло спровоцировать ядерную войну. Его решение — один из самых недооценённых героических поступков XX века.

От Холодной войны к горячей точке: как США оказались в ловушке Кубы

В начале 1960-х годов мир жил в атмосфере постоянного напряжения. Холодная война разделила планету на два лагеря: Запад — во главе с США, и Восток — во главе с СССР. И если в Европе противостояние было более-менее привычным, то новое направление конфликта открылось неожиданно — на Карибах.

Почему именно Куба? Потому что она оказалась идеальной точкой давления. Географически — совсем рядом с США. Политически — с революционным режимом, враждебным Вашингтону. Экономически — зависимой от внешней помощи. Всё это сделало остров ареной большой игры.

Хронология событий, приведших к кризису

- 1959 год

Фидель Кастро свергает диктатора Фульхенсио Батисту и устанавливает революционное правительство. США сначала наблюдают сдержанно, но вскоре становится ясно: Кастро не просто реформатор, а убеждённый антиамериканец. - 1960 год

Куба начинает экспроприацию американских предприятий. Вашингтон отвечает введением экономического эмбарго. В то же время происходит стремительное сближение Кубы и СССР. Советский Союз предлагает помощь, нефть, оружие — и, главное, политическое покровительство. - 1961 год

США предпринимают попытку свергнуть Кастро через операцию в заливе Кочинос (Плайя-Хирон), используя кубинских эмигрантов. Провал этой операции не только усилил популярность Кастро, но и окончательно подтолкнул его к Москве.

Почему Хрущёв решился на такой шаг?

- Ответ на размещение американских ракет в Турции и Италии

США уже установили боевые ракеты у границ СССР. Размещение советских ракет на Кубе выглядело как «восстановление паритета». - Гарантия безопасности для Кубы

СССР хотел показать, что защитит своего союзника от дальнейших посягательств со стороны США. - Имиджевый и политический расчёт

Хрущёв стремился усилить позиции СССР как глобального игрока. Размещение ракет на Кубе должно было стать демонстрацией силы и решительности.

"США окружили нас ракетами со всех сторон. Мы просто ответили тем же" — говорил Хрущёв, объясняя мотивы.

Таким образом, в октябре 1962 года мир оказался на грани катастрофы. Обе стороны имели оружие массового поражения, расположенное критически близко друг к другу. Но именно Куба — с её символическим и географическим значением — стала эпицентром этой геополитической бури.

Карибский кризис не случился внезапно. Он зрело развивался, слой за слоем, год за годом. Куба стала той последней каплей в переполненной чаше Холодной войны. И вопрос стал не в том, будет ли столкновение, а кто первым нажмёт на спусковой крючок.

13 шагов по краю бездны: как США маневрировали на грани ядерной войны

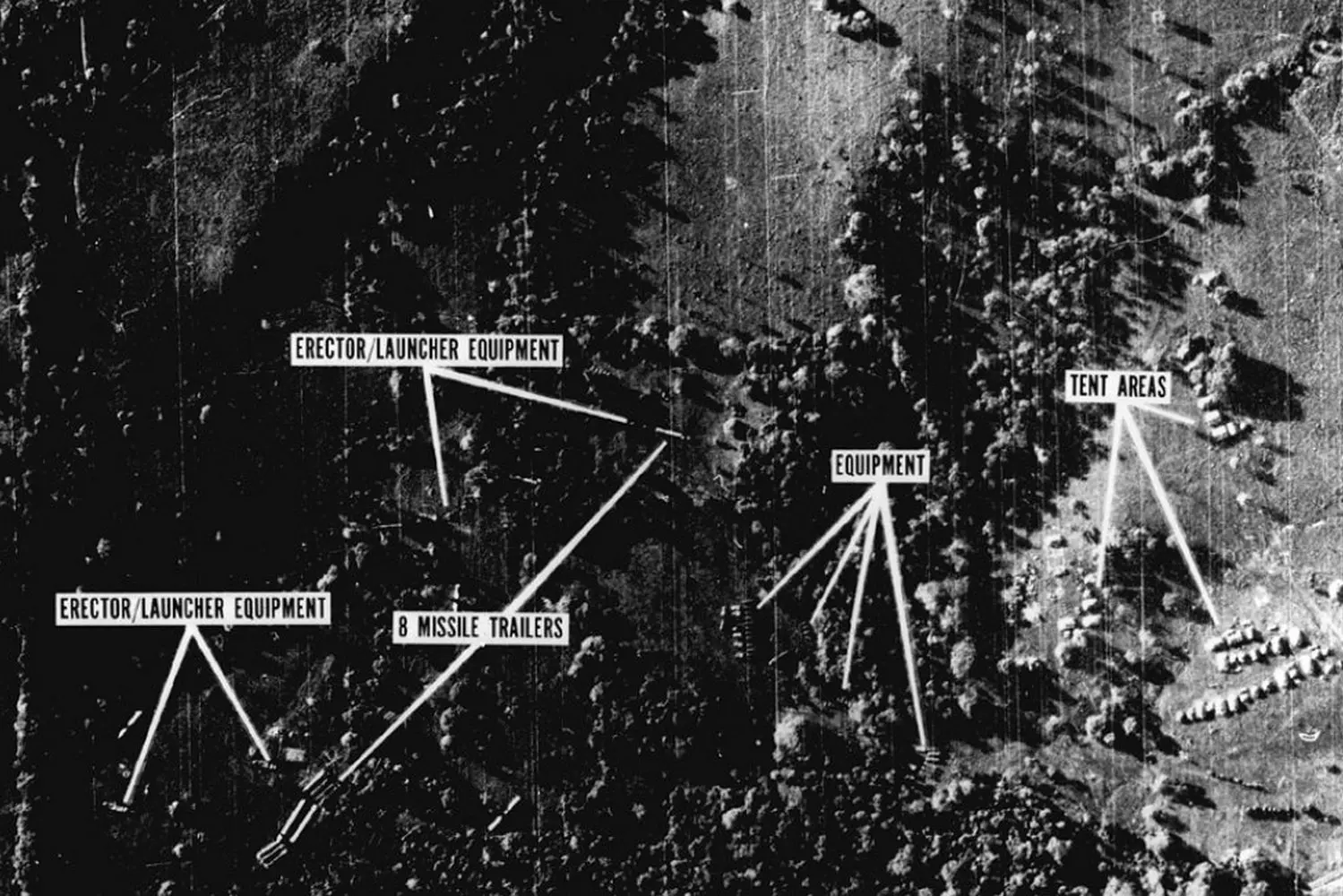

16 октября 1962 года — день, когда начался обратный отсчёт. Американская разведка, проанализировав снимки с самолётов-разведчиков U-2, подтвердила: на Кубе устанавливаются пусковые установки для советских ракет средней дальности. Эти ракеты могли поразить Вашингтон, Нью-Йорк, Майами, Чикаго и почти всё восточное побережье США за считанные минуты.

Президент Джон Кеннеди немедленно созвал Совет национальной безопасности. Началась тайная фаза кризиса — почти неделя закрытых совещаний, мозговых штурмов, ожесточённых споров между дипломатами и генералами. Одни требовали немедленного удара, другие — вторжения. Но Кеннеди искал путь, который не приведёт к неминуемой войне.

Хронология напряжения

- 01. 16–22 октября

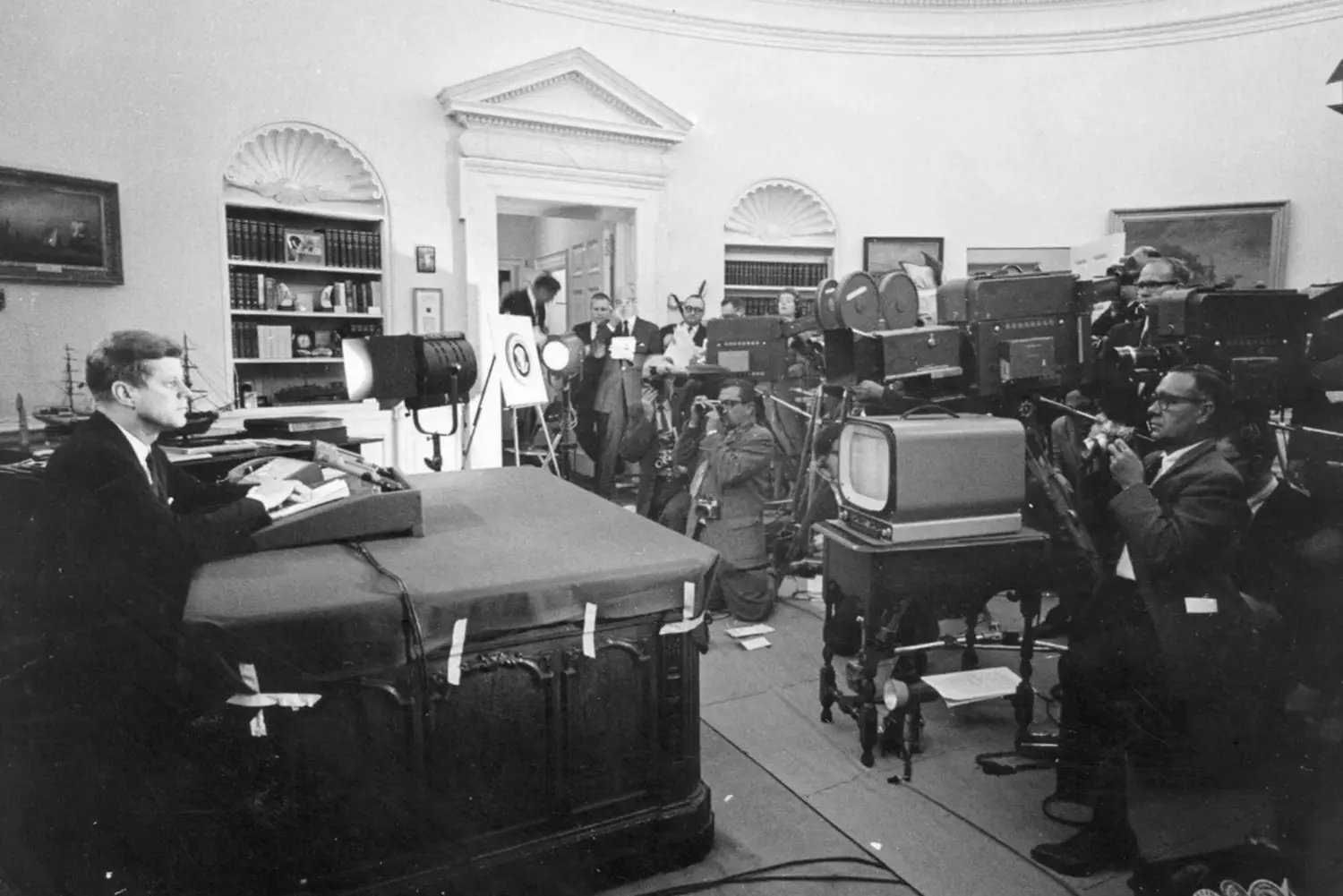

Советник по нацбезопасности Макджордж Банди, министр обороны Роберт Макнамара и брат президента — генпрокурор Роберт Кеннеди — формируют стратегию. Президент принимает трудное решение: не атаковать, а установить «карантин» — морскую блокаду Кубы, официально названную «оборонительной мерой». - 02. 22 октября

Кеннеди выступает по телевидению. Его слова звучат как ультиматум, но при этом — сдержанно и без паники: «Любое ядерное оружие, запущенное с Кубы, будет расценено как нападение СССР на США и повлечёт ответ полного масштаба». Америка впервые узнаёт, насколько велика угроза. - 03. 24 октября

Советские суда с военной техникой приближаются к зоне блокады. Американские корабли готовы перехватывать. Мир замирает. Но в последний момент — приказ из Москвы: не пересекать границу. Судна разворачиваются. - 04. 26 октября

Первое письмо от Хрущёва — эмоциональное, но конструктивное. Он предлагает компромисс: СССР уберёт ракеты, если США публично пообещают не вторгаться на Кубу. - 05. 27 октября — «чёрная суббота»:

- Советская ПВО сбивает американский самолёт U-2 над Кубой.

- Генералы требуют удара в ответ.

- Подводная лодка Б-59, не имея связи с Москвой, готова выпустить ядерную торпеду. Спасти ситуацию удаётся только благодаря капитану Василию Архипову, который голосует против запуска — и тем самым, возможно, спасает планету.

- В этот же день из Москвы приходит второе письмо от Хрущёва — более жёсткое. В обмен на демонтаж советских ракет на Кубе он требует демонтажа американских ракет в Турции.

- 06. 28 октября

После серии экстренных переговоров, в том числе тайной встречи Роберта Кеннеди с советским послом Анатолием Добрыниным, стороны приходят к устному соглашению. Утром Хрущёв заявляет о демонтаже ракет на Кубе. США официально гарантируют ненападение, а спустя несколько месяцев — втайне демонтируют ракеты «Юпитер» в Турции.

Карибский кризис стал прецедентом. Он доказал, что даже в условиях крайнего напряжения дипломатия может победить. Жёсткая, но осторожная линия Кеннеди позволила сохранить лицо, избежать войны и вывести США из кризиса с минимальными репутационными потерями. Это событие до сих пор изучается в военных академиях и дипломатических институтах по всему миру.

Интересный факт: о существовании тайной договорённости по ракетам в Турции стало известно широкой общественности только спустя десятилетия — настолько деликатной была игра, которую тогда вели Вашингтон и Москва.

Эти тринадцать дней стали моментом истины — и поворотным пунктом, после которого мир уже никогда не был прежним.

Президент на грани апокалипсиса: как Кеннеди выбрал разум вместо ракет

Когда всё шло к войне, именно Джон Фицджеральд Кеннеди оказался тем человеком, от чьего решения зависела судьба мира. Молодой президент, только начавший свой срок, оказался в ситуации, с которой не сталкивался ни один лидер до него: ядерная угроза реальна, время идёт на часы, а вокруг — давление, страх и необходимость мгновенно принимать решения.

Пентагон требовал немедленного удара. Конгрессмены-ястребы давили: Америка должна показать силу. Опросы показывали, что значительная часть населения поддержала бы вторжение на Кубу. Но Кеннеди понимал: силовое решение означает начало ядерной войны. Вопрос был не в мужестве, а в ответственности.

Он выстраивал стратегию, ориентируясь не на эмоции, а на разум. Вспомните: перед ним стояли опции — бомбардировка Кубы, высадка морской пехоты, уничтожение советских ракет. Но он выбрал третий путь — блокада и переговоры. Это казалось слабостью, но в реальности оказалось проявлением наивысшего политического мастерства. Как он действовал:

- Хладнокровно

Даже в самый опасный момент — после сбитого U-2 и требований Пентагона бить в ответ — он сохранил самообладание. - На основе фактов

Он полагался на разведку, внимательно изучал доклады ЦРУ, консультировался с научными и дипломатическими советниками. - Через доверие к команде

Особенно к брату, Роберту Кеннеди. Именно Роберт проводил тайные переговоры с советским послом Добрыниным. - С пониманием последствий

Он знал, что любое неверное движение может привести к гибели сотен миллионов человек. И он не хотел быть тем, кто развяжет Третью мировую.

"Мы не хотим уничтожения Кубы. Мы хотим мира и безопасности для всех сторон" — говорил он в одном из своих выступлений в октябре 1962-го.

Этот кризис стал для Кеннеди испытанием, после которого он навсегда вошёл в историю не просто как харизматичный лидер, но как человек, который спас мир от ядерной катастрофы, не выстрелив ни разу. Его сдержанность стала мощнее любого оружия.

С тех пор его подход к дипломатии изучают как пример лидерства в условиях абсолютного давления. Потому что иногда настоящий героизм — это не нажать на кнопку.

Ядерный страх в прямом эфире: как Америка пережила 13 дней неизвестности

Карибский кризис стал не только политическим и военным вызовом, но и психологическим шоком для простых американцев. Впервые с конца Второй мировой войны угроза гибели была настолько реальной, ощутимой и — страшнее всего — неконтролируемой. Каждый американец, от школьника до пенсионера, ощущал, что его жизнь может оборваться в любую секунду.

- Бомбоубежища

Стали символом эпохи. Массово строились подвалах домов, во дворах и даже в общественных учреждениях. Компании предлагали готовые комплекты «на случай атомной атаки». - Полки супермаркетов пустели

Люди закупали воду, консервы, йод, фонарики, плёнку для окон. Всё, что могло пригодиться при ядерном взрыве. - Школы проводили регулярные учения

Детей учили прятаться под парты, закрывать голову руками — «duck and cover». Это казалось наивным, но лучше, чем ничего. - Телефоны горячих линий

Психологическая помощь не справлялась с наплывом. Люди паниковали, писали завещания, уезжали в сельские районы. - Религиозные собранияувеличились

Страх подтолкнул многих к церкви, к молитвам и поиску надежды.

Этот массовый стресс оставил глубокий след. Психологи потом отмечали: Карибский кризис стал поворотной точкой в американском восприятии мира. Иллюзия неуязвимости исчезла. Стало ясно: даже мощнейшая держава мира не застрахована от конца света.

Когда экран стал окопом: роль СМИ в дни ядерной угрозы

Информационная среда в 1962 году не имела интернета, социальных сетей или push-уведомлений. Но телевидение, радио и газеты стали настоящими «фронтовыми сводками» — источниками правды, страха и, порой, надежды.

- Телевидение

Вечернее обращение Кеннеди 22 октября стало поворотным моментом. Люди затаили дыхание у экранов. Спокойный, уверенный голос президента внёс ясность, но и подчеркнул серьёзность угрозы. Каналы транслировали спецвыпуски, аналитические программы, обсуждения с военными экспертами. - Газеты

The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times — пытались балансировать между информированием и ответственностью. На первой полосе — карты Кубы, схемы полёта ракет, прогнозы. - Радио

Особенно важно было для сельских районов. Тысячи американцев каждый час крутили ручки приёмников, чтобы поймать последние новости. Для многих радио стало личной «линией жизни». - Дезинформация и слухи

Как и всегда в кризис, появлялись ложные вбросы. В некоторых регионах сообщалось о «начале эвакуации», кто-то слышал «грохот взрыва» или «объявление о войне». Но благодаря официальным каналам, паника не переросла в хаос.

Интересный момент — уровень доверия к СМИ тогда был рекордно высоким. Люди верили телеведущим, слушали официальные сводки, и в целом система выдержала.

Карибский кризис стал и испытанием для журналистики. Как говорить о страхе, не нагнетая? Как быть честными, но не безнадёжными? Ответы на эти вопросы сформировали новую эпоху — эпоху ответственных медиа и осознанного гражданина.

Когда страх стал реформой: как кризис изменил Америку и её политику

Карибский кризис был не просто эпизодом Холодной войны. Он стал водоразделом, после которого изменилось всё: военные доктрины, дипломатия, восприятие угроз, политическая культура. И особенно — внутреннее устройство самой Америки. Военно-политические последствия:

- 01. Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой (1963)

Первый серьёзный шаг к международному ядерному контролю. Он стал результатом того ужаса, который испытали обе стороны, оказавшись у грани. - 02. Горячая линия между Кремлём и Белым домом

Прямой телефонный канал связи между лидерами США и СССР. Смысл был прост: больше никакой неопределённости, никакой задержки информации. Один звонок — и война может быть остановлена. Линия действует до сих пор. - 03. Новый подход к контролю над ядерным оружием

В США был усилен надзор за решением о его применении. Создана более строгая вертикаль командования. Появились протоколы, исключающие случайный запуск. - 04. Сдерживание стало формализованной доктриной

Стратегия MAD (взаимно гарантированное уничтожение) получила официальный статус. Смыслом стало не нападение, а гарантированное возмездие. Кризис доказал: победителей в ядерной войне нет.

Социальные последствия

- Всплеск гражданской активности

После кризиса резко вырос интерес к международной политике. Газеты стали публиковать больше внешнеполитических обзоров, теледебаты привлекали миллионы зрителей. Америка стала внимательнее к миру. - Пацифизм перестал быть маргинальным

Миллионы людей начали выступать за мир, началось массовое антиядерное движение. Молодёжь, студенты, интеллигенция — они сформировали «новую волну» ответственности. - Поп-культура отреагировала мгновенно

В фильмах, книгах, музыке появились образы ядерной угрозы. Это был не страх ради сенсации — это было переосмысление собственной уязвимости. От «Доктора Стрейнджлава» до романов Курта Воннегута — кризис вошёл в ДНК поколения.

Кеннеди стал символом лидера нового типа. Не герой войны, не генерал, а интеллигентный, рациональный политик, умеющий решать кризисы без крови. Его образ прочно закрепился как «президента, который не поддался».

Америка укрепила статус глобального арбитра. Кризис показал: США способны быть не просто силой, а силой разумной. Это сыграло роль в укреплении трансатлантических союзов и повышении авторитета страны на международной арене.

Интересный факт: сразу после кризиса по заказу правительства США были проведены массовые социологические опросы. Более 60% американцев впервые в жизни назвали внешнюю политику «самым важным вопросом».

Карибский кризис стал катализатором реформ — не только в кабинетах власти, но и в умах людей. Он не просто испугал. Он научил. И эти уроки Америка помнит до сих пор.

От Джеймстауна до Миссисипи: 250 лет рабства, которые США не хотят вспоминать

Мягкая сила и хрупкий мир: как Куба изменила внешнюю политику США

Карибский кризис стал не просто политическим землетрясением — он коренным образом изменил подход США к международным отношениям. До октября 1962 года Америка чаще полагалась на демонстрацию силы, вмешательства, прямые угрозы. После — её дипломатия стала более гибкой, зрелой и стратегически взвешенной.

- 01. Какие выводы сделали в Вашингтоне

- Разведка — это не просто шпионские игры

Именно своевременные данные от ЦРУ и разведывательных самолётов позволили Кеннеди вовремя среагировать. Поэтому с конца 1962 года в США начинается серьёзное усиление аналитических подразделений: развивается система спутников, расширяются полномочия разведслужб, создаются новые протоколы для быстрого информирования президента. - Дипломатия как главный инструмент влияния

Америка начинает активнее использовать «закулисные» переговоры, тайные каналы связи, посредников. Кубинский кейс доказал: иногда одна встреча в посольстве важнее, чем десять авианосцев у берега. - Избежание прямой конфронтации

Противостояния больше не должны доходить до порога войны. Именно в это время появляется концепция «управляемой напряжённости» — когда конфликт признаётся, но не раздувается. - Поддержка глобального баланса

США начинают действовать не только от своего имени, но и через партнёров. Укрепляется НАТО, Америка активнее работает в ООН, выстраиваются мосты с Японией, Южной Кореей, Австралией. Баланс сил становится задачей коллективной. - Фокус на мягкую силу

Вместо военных баз — культурные обмены. Вместо угроз — помощь. Пример Кубы показал: грубое давление может оттолкнуть. В то время как экономическая помощь, образовательные программы и дипломатическое уважение — куда более действенны в долгосрочной перспективе.

- 02. Что это дало Америке

- Более устойчивую внешнюю политику, способную действовать в условиях глобального напряжения.

- Рост доверия к США как к предсказуемому партнёру, а не только военному гиганту.

- Создание прочных альянсов, работающих не только на войну, но и на развитие.

"Куба стала для нас зеркалом. Мы увидели, что сила — это не всегда оружие. Иногда сила — это сдержанность и слова", — говорил один из советников Кеннеди.

Карибский кризис стал уроком, что в современном мире побеждает не тот, кто грозит, а тот, кто умеет договариваться. И Америка усвоила этот урок — возможно, в самый последний возможный момент.

Куба как напоминание: прошлое, которое формирует будущее

Прошло более шестидесяти лет с момента Карибского кризиса, но Куба всё ещё остаётся на дипломатической карте США — не просто маленьким островом у побережья Флориды, а символом самой хрупкой грани между миром и войной. Современная реальность:

- Санкции сохраняются

Несмотря на краткие попытки нормализации при администрации Обамы, основные ограничения так и не были сняты. США по-прежнему рассматривают Кубу как авторитарный режим с ограниченными свободами. - Политическое участие кубинской диаспоры

В таких штатах, как Флорида, особенно в Майами, кубино-американское сообщество играет важную роль в формировании политики. Их голос — весомый фактор при выработке решений Белого дома. - Туризм и культурный обмен

Несмотря на санкции, потепление отношений в 2014–2016 годах открыло новый этап. Американские туристы начали ездить на Кубу, преподаватели и музыканты — обмениваться опытом. Это снова приостановилось при следующих администрациях, но потенциал остаётся. - Технологическая и гуманитарная поддержка

США инвестируют в программы помощи независимым журналистам, медицине, образованию. Это попытка влиять не через оружие или угрозы, а через знания и доступ к информации.

Карибский кризис навсегда сделал Кубу «нервной точкой» в сознании американских политиков. Любая эскалация на острове моментально вызывает исторические ассоциации. Это формирует более осторожный подход: никто не хочет повторения 1962 года.

Куба сегодня — это напоминание. О том, как важно держать открытыми каналы общения. О том, как опасно воспринимать соседей исключительно через призму угроз. И о том, что даже малая страна может сыграть роль спички в ящике с динамитом.

Америка не забыла 1962 год. И хотя мир изменился, суть осталась той же: в диалоге больше силы, чем в ультиматумах.

Хочешь понять Америку глубже? Начни с её истории

Карибский кризис — это не просто глава в учебнике истории. Это пример того, как дипломатия, разум и личная ответственность лидеров могут спасти мир.

США смогли удержаться от войны и даже извлечь из кризиса стратегические преимущества. Но главное — был сделан шаг к тому, чтобы человечество осознало: в ядерной войне победителей не будет.

Если вас интересует настоящая Америка — не по кино и новостям, а изнутри, через её исторические решения, культуру и политику — мы поможем открыть её правильно.

American Butler предлагает индивидуальные туры по местам, связанным с Холодной войной, политикой, армией и дипломатией США. Вас ждут профессиональные гиды, доступ в закрытые экспозиции, музеи и реальная живая история.